近年、「パーマカルチャー」という言葉を耳にする機会が増えてきました。特に自然と共生する暮らしを求める人々の間で関心が高まっています。しかし、パーマカルチャーとは具体的にどのようなものなのでしょうか?本記事では、その基本的な概念や実践方法、北海道の暮らしとの関係について解説します。

パーマカルチャーの基本概念

パーマカルチャー(Permaculture)とは、「Permanent(永続的な)」と「Agriculture(農業)」または「Culture(文化)」を組み合わせた言葉です。1970年代にオーストラリアのビル・モリソンとデヴィッド・ホルムグレンによって提唱されました。

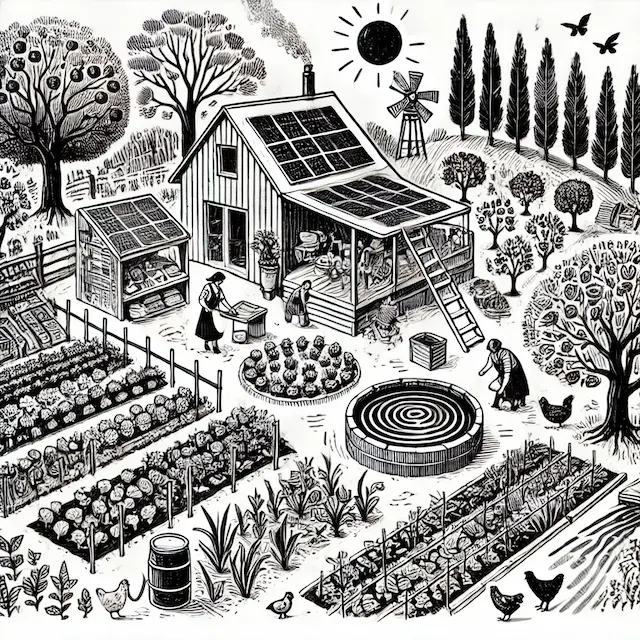

この概念の根底には、「人間が自然と調和しながら持続可能な暮らしを営むためのデザインを考える」という思想があります。単なる農業技術ではなく、住居設計やエネルギー利用、地域コミュニティのあり方にまで影響を与える総合的なシステムといえます。

パーマカルチャーの基本原則として、以下の3つの倫理があります。

- Earth Care(地球を大切にする)

- 土壌や水、森林などの自然資源を守り、再生可能な方法で利用する。

- People Care(人を大切にする)

- 健康で豊かな暮らしを維持し、コミュニティの助け合いを重視する。

- Fair Share(公平な分かち合い)

- 過剰な消費を避け、資源を公平に分配する。

パーマカルチャーの実践例

パーマカルチャーは単なる理論ではなく、具体的な技術や手法によって実践されます。ここでは、代表的な手法をいくつか紹介します。

- 自然農法と多様な作物の組み合わせ

従来の農業では、単一作物を大規模に栽培する「モノカルチャー」が主流ですが、パーマカルチャーでは異なる種類の作物を組み合わせる「ポリカルチャー」が推奨されます。例えば、相性の良い植物を一緒に植える「コンパニオンプランツ」の手法を用いることで、害虫の被害を減らし、土壌の養分を効率的に活用できます。

- 雨水の活用と水の循環システム

水資源の有効利用もパーマカルチャーでは重要な要素です。雨水を集めて利用するシステムを構築することで、無駄な水の使用を減らし、乾燥地域でも持続可能な農業が可能になります。例えば、地形を活かして水が自然に流れるように設計する「スウェール(溝)」という技術があります。

- 家庭菜園とコンポストの活用

パーマカルチャーでは、都市部でもできる実践方法として家庭菜園が推奨されます。特に、生ゴミや落ち葉を発酵させて肥料にする「コンポスト」の活用は、ゴミの削減と土壌の改善につながります。

- エネルギーの自給と持続可能な建築

太陽光発電や風力発電を活用し、化石燃料に頼らない暮らしを目指すこともパーマカルチャーの実践の一つです。また、エネルギー効率の高い「アースシップ」と呼ばれる建築方法(オフグリッドハウス)や、ストローベイルハウス(藁を使った家)などもパーマカルチャーの考えに基づいています。

北海道の暮らしとパーマカルチャー

北海道は豊かな自然に恵まれており、パーマカルチャーを実践するのに適した環境が整っています。例えば、広大な土地を活用した森林農業(アグロフォレストリー)や、寒冷地でも育ちやすい作物の導入などが可能です。また、冬の厳しい気候を活かした「パッシブソーラー住宅」(太陽熱を利用して室内を暖める住宅設計)も、エネルギーの自給につながります。

また、北海道には地域コミュニティが活発なエコビレッジも存在し、パーマカルチャーの実践が進められています。例えば、地域で食材をシェアしたり、共同農園を運営したりすることで、「人を大切にする」理念を実現できます。

まとめ

パーマカルチャーは、自然と調和した持続可能な暮らしをデザインするための包括的な考え方です。単なる農業技術にとどまらず、エネルギーや建築、地域コミュニティのあり方にまで広がる概念であり、私たちの暮らしを根本から見直すきっかけを与えてくれます。

特に北海道のような自然豊かな地域では、パーマカルチャーの考え方を取り入れることで、より持続可能で豊かな暮らしを実現できるでしょう。まずは、小さなことから始めてみませんか?家庭菜園を作る、コンポストを活用する、地域の人と助け合う——そんな一歩が、未来の持続可能な社会につながっていくのです。